Wir leben zweifellos in einer privilegierten Zeit: Der Zugang zu Wissen war wohl nie zuvor so leicht wie heute. Doch genauso interessant wie die Frage, welche Informationen wir bewusst suchen, ist die Frage, welche wir meiden und warum?

Ich möchte es mit einer Begebenheit veranschaulichen: In einer Online-Diskussion sagt ein Akademiker: „Der Koran ist absolutes Wissen und absolute Wahrheit.“ Darauf entgegnet ein Theologe, dass der Koran nicht in seiner Gesamtheit so bewertet werden könne. Er verweist darauf, dass er aus sprachlicher Sicht („absolutes Wissen“), inhaltlich und unter Berücksichtigung der Offenbarungsanlässe viele Passagen enthalte, die an die historischen und kulturellen Gegebenheiten der damaligen Zeit gebunden seien. Der Akademiker reagiert darauf, indem er die Diskussion abrupt beendet: „Darüber möchte ich nicht mehr reden. Der Koran ist für mich Gottes Wort, und ich will weder an meinem Glauben zweifeln noch ihn verlieren.“ Er unterstellt dem Theologen sogar, ihn absichtlich ins Wanken bringen zu wollen.

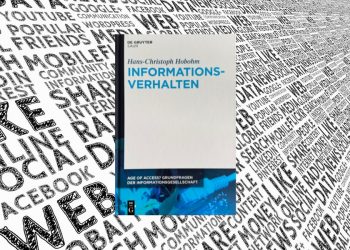

Hans-Christoph Hobohm beschreibt in Informationsverhalten (De Gruyter 2024) die Gründe für ein solches Verhalten so: „Informationen vor allem dann nicht gesucht werden, wenn deren Konsequenzen für die Person nicht kontrollierbar sind und das Risiko für ihre Bewältigung als zu hocheingeschätzt wird. Das kann sich auf die explizite Erwartung negativer Gefühle oder auch nur den Verlust eines vorhandenen positiven emotionalen Zustands beziehen.“

Das Ziel solcher Menschen ist daher nicht, die Wahrheit zu erkennen, sondern den eigenen inneren Frieden zu bewahren. Neue Informationen könnten Ängste verstärken, das emotionale Gleichgewicht stören oder bestehende Überzeugungen ins Wanken bringen. Statt falsche oder unvollständige Vorstellungen zu überdenken, zieht man es vor, solche Informationen zu meiden. Das schränkt nicht nur das Verständnis für andere ein, sondern führt auch dazu, dass man deren Perspektiven, Erfahrungen und Beweggründe gar nicht erst kennenlernen will – im Extremfall bricht man den Kontakt zur Informationsquelle völlig ab.

Ein weiterer Grund, Wissen zu meiden, ist die Frage, wie „relevant“ es wahrgenommen wird. Viele Menschen begnügen sich mit oberflächlichen, leicht verdaulichen Informationshäppchen, die wenig Denkanstrengung erfordern, aber kurzfristig zufriedenstellen – scheinbar relevant, aber ohne Tiefe. Im Bereich des Glaubens werden Informationen besonders selektiv aufgenommen, da sie das Selbstbild, die Zugehörigkeit und die emotionale Stabilität direkt berühren. Wer dem Koran absolute Wahrheit zuschreibt, verschließt sich oft kritischen oder hinterfragenden Perspektiven – nicht nur aus dogmatischer Überzeugung, sondern auch als Schutz vor inneren Erschütterungen. Solche Informationen könnten nicht nur den Glauben infrage stellen, sondern auch die Angst vor einer unkontrollierbaren inneren Veränderung auslösen. Diese Form der „Wissensphobie“ ist jedoch ein Gegner sowohl des Selbstvertrauens als auch des freien Denkens.

Ist der gesamte Koran absolutes Wissen?

„Absolutes Wissen“ ist per Definition zeit-, orts-, interpretations- und perspektivenunabhängig, unveränderlich und unanfechtbar. Aus wissenschaftlicher Sicht existiert solches Wissen – abgesehen von wenigen Naturgesetzen – kaum, denn Wissen ist in der Regel überprüfbar und veränderbar. „Absolute Wahrheit“ bezeichnet auch eine für alle Menschen, überall und jederzeit gleichermaßen gültige Tatsache.

Den gesamten Koran so einzuordnen, heißt, die historischen und kontextuellen Dimensionen vieler Verse zu übersehen. Verse können – je nach sprachlichem Kontext, Entstehungszeit und kulturellem Hintergrund – unterschiedlich verstanden werden. Zudem können wissenschaftliche Erkenntnisse manche Aussagen als metaphorisch oder symbolisch erkennbar machen. Zahlreiche Verse belegen, dass der gesamte Koran nicht als absolutes Wissen zu verstehen ist. Einige Beispiele:

- „Er hat feste Berge auf der Erde gesetzt, damit ihr nicht schwankt…“ (16:15)

- „Weder kann die Sonne den Mond einholen, noch die Nacht den Tag überholen. Jeder schwebt auf einer Bahn.“ (36:40)

- „Bis er den Ort erreichte, wo die Sonne untergeht, und er sie in einem schlammigen Wasser versinken sah…“ (18:86).

- „Und esst und trinkt, bis ihr den weißen Faden vom schwarzen Faden unterscheiden könnt beim Morgengrauen…“ (2:187)

- „O Prophet, ermutige die Gläubigen zum Kampf. Wenn zwanzig von euch standhaft sind, werden sie zweihundert besiegen…“ (8:65)

- „Und wenn ihr fürchtet, den Waisenmädchen nicht gerecht zu werden, dann heiratet, was euch an Frauen erlaubt ist, zwei, drei oder vier…“ (4:3)

Historisch betrachtet wurden solche Verse unterschiedlich interpretiert. Doch klar ist: Ihre wortwörtliche Auslegung als zeit- und ortsunabhängige „absolute Wahrheit“ ist erkenntnistheoretisch problematisch.

Beispiele: Berge verhindern keine Erdbeben, sondern entstehen durch tektonische Prozesse, die Erdbeben sogar auslösen können. Astronomische Beschreibungen spiegeln den damaligen Beobachtungsstand wider und erfordern heute oft metaphorische Deutungen. Das Bild vom „weißen und schwarzen Faden“ ist offensichtlich metaphorisch; in Polarregionen wäre eine wörtliche Umsetzung praktisch unmöglich. Kampf- und Gesellschaftsverse müssen im Kontext ihrer Zeit gelesen werden, sonst übersieht man historische Bedingungen und gesellschaftlichen Wandel.

Dass manche Gelehrte oder Theologen einerseits viele Verse unterschiedlich interpretieren, andererseits aber dennoch von „absolutem Wissen“ sprechen, wirkt widersprüchlich. Viele Exegeten betonen dagegen ausdrücklich die Notwendigkeit kontextueller Auslegung. Die Behauptung absoluter Wahrheit ohne Berücksichtigung dieser Aspekte steht für eine dogmatische, ausschließende Haltung, die Dialogräume verengt, wissenschaftliche Erkenntnisse abwertet und jede kritische Auseinandersetzung als Bedrohung empfindet.

Der Koran als vielschichtiges Werk

Der Koran kann als vielschichtiges heiliges Buch verstanden werden: Er enthält u.a. grundlegende Glaubensinhalte, historische Berichte, kulturelle Bezüge und allgemeingültige moralische Werte. Statt ihn pauschal in eine einzige Kategorie einzuordnen, wäre es sinnvoller, jede Passage in ihrem inhaltlichen und historischen Kontext zu betrachten. Das könnte helfen, fundamentalistische Lesarten zu vermeiden und religiöse Werte in einer Weise zu vermitteln, die innere Reifung, spirituelle Entwicklung und moralischen Fortschritt fördert.

Die Komfortzone und die Angst vor Wissen

In Psychologie und Pädagogik unterscheidet man oft vier Zonen des Lernens: Komfortzone, Angstzone, Lernzone, Wachstumszone. Die Komfortzone ist der kleinste Bereich – hier fühlt man sich sicher, hat die Kontrolle und vermeidet Risiken. In der Angstzone fühlt man sich bedroht, findet Ausreden, verliert Selbstvertrauen und ist leicht zu beeinflussen. Viele kehren an dieser Schwelle in ihre Komfortzone zurück. Um weiterzukommen, braucht es die Bereitschaft, eigene Denkgewohnheiten zu hinterfragen.

Wer die Angstzone überwindet, gelangt in die Lernzone: Probleme werden aktiv gelöst, Fähigkeiten ausgebaut, die Komfortzone erweitert sich. Lernen führt automatisch zu Entwicklung. Mit wachsender Selbststeuerung öffnet man sich neuen Informationen und Perspektiven. Doch all das gelingt nur, wenn man die Komfortzone verlassen und die Angst überwinden kann.

Wissensvermeidung ist also nicht nur ein Mangel, sondern oft eine bewusste Strategie zum Schutz der eigenen Identität und des psychischen Gleichgewichts. Im digitalen Zeitalter begnügen sich viele mit gefilterten Informationshäppchen, um die eigene Komfortzone nicht zu verlassen. Unter dem Vorwand, das Heilige zu schützen, verurteilt man andere und genießt die Sicherheit einer engen, abgeschotteten Welt. Vielleicht flieht der Mensch vor Wissen, weil er die Last der Wahrheit scheut; aber diese Flucht ändert die Wahrheit nicht.

Am Ende bleiben jene, die Wissen aus Angst meiden, in Platons dunkler Höhle. Die eigentliche Frage lautet: Sollten wir vor neuem Wissen fliehen oder ihm mutig begegnen und uns dadurch neue geistige Horizonte eröffnen?