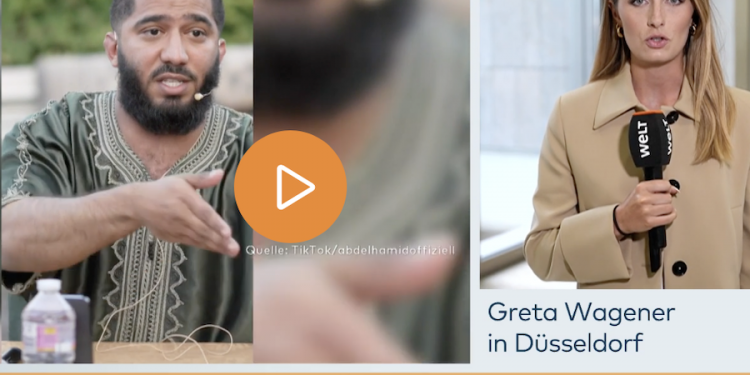

Die Staatsanwaltschaft ermittelt zurzeit gegen viele Influencer wegen Steuerhinterziehung. Der Fall des TikTok-Predigers Abdelhamid ist mehr als ein gewöhnlicher Betrugsprozess. Er ist ein Beispiel dafür, wie religiöse Sprache gezielt eingesetzt wird, um Macht, Einfluss und Geld zu gewinnen. Der für drei Jahre verurteilte Influencer sammelte über Jahre hinweg fast eine halbe Million Euro an Spendengeldern, angeblich für Bedürftige und humanitäre Zwecke. In Wirklichkeit finanzierte er damit ein Luxusleben: Autos, Uhren, Designerartikel.

Dass sich Menschen bereichern, ist nicht neu. Neu ist auch nicht, dass soziale Medien zu einem Ort geworden sind, an dem sich religiöse Rhetorik besonders effektiv vermarkten lässt. Doch in diesem Fall ist entscheidend: Die moralischen und religiösen Aussagen Abdelhamids dienten nicht nur zur Tarnung; sie waren Teil des Geschäftsmodells. Und sie funktionierten, weil viele der Follower ihm vertrauten, nicht wegen seiner Kompetenz, sondern wegen seiner islamisch aufgeladenen Selbstdarstellung.

Die Heuchelei ist offensichtlich. Doch sie wird in bestimmten Kreisen nicht als moralisches Problem anerkannt, sondern mit scheinbar religiöser Legitimation gedeckt: Man beruft sich auf Sonderregelungen für Muslime in nicht-muslimischen Ländern, zitiert selektiv Verse und Hadithe, und rechtfertigt das eigene Verhalten mit dem Verweis auf eine angebliche höhere Absicht. Das Ergebnis ist eine Kultur der Unantastbarkeit; wer Kritik übt, wird rasch als Unruhestifter oder islamfeindlich abgetan.

Dabei ist der Missbrauch von Religion zur Täuschung kein Randphänomen. In vielen Bereichen islamischer Gemeinschaften existieren intransparente Strukturen: Spendenorganisationen ohne klare Rechenschaft, Halal-Fleisch-Geschäfte ohne Kontrolle, Pilgerfahrtdienste mit zweifelhaften Preisen, Spendensammlungen mit unklarem Verwendungszweck. All das sind hochprofitable Märkte, oft geschützt durch das Tabu, religiöse Akteure infrage zu stellen. Zum Beispiel werden bei einem jährlichem islamischen Opferfest nach offiziellen Angaben Umsätze in zweistelligen Millionen-Höhe gemacht.

Der Fall Abdelhamid zeigt: Nicht alle, die im Namen der Religion sprechen, handeln aufrichtig. Und nicht jede religiöse Rhetorik verdient automatisch Respekt. Wer moralisch auftritt, muss sich auch moralisch messen lassen. Der Anspruch an Glaubwürdigkeit muss innerhalb der Community formuliert werden, nicht erst von außen, wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Es braucht deshalb nicht mehr religiöse Appelle, sondern mehr Aufklärung, Transparenz und kritisches Denken. Und den Mut, interne Missstände auch intern zu benennen; sachlich, offen, ohne Angst vor Etiketten. Nur so lässt sich verhindern, dass religiöse Sprache weiterhin zur Fassade für Machtmissbrauch und Täuschung verkommt.